伝説的なスケートチーム「T19」のメンバーとしてのバックボーンを持ち、スケートカルチャーとアートを巧みに融合させた作品を90年代から生み出し続けているESOW。江戸の粋にインスパイアされたその独特の世界観は、グラフィティに和の要素を融合させた独自のスタイルを確立し、日本オリジナルのグラフィティアートとして世界中で評価されている。そんな生粋の東京人である彼に、アートへの想いを聞いた。

ESOWさんの原点であるスケートボードとストリートカルチャーについて教えてください。

ESOW

最初はサーフィンがしたかったんですよね。でもサーフボードは高価だし、まずはスケボーからやろうかなという感じでした。小学生だったんでホームセンターでしょぼい板を買ってもらって、近所の友人と2人で滑っていました。その後、湘南に通うようになり、七里ヶ浜にあった『ホットバタード』というショップの店長の家に居候させてもらいながらスケボーとサーフィンをやっていたんです。そのうちスケボーの方が楽しくなってきて、鵠沼のショップ『ベティーズ』に通うようになったんですけど、そこがDOGTOWN(※)の板を輸入していたこともあって、そっち方面に興味を持つようになったんです。その時期、OさんやMINOくん(※)もよくお店に来ていて、憧れの先輩として見ていました。

※Dogtown Skateboards:1980年にL.A.のヴェニスビーチで生まれたスケートブランド。現在のスケートカルチャーの礎を築いたブランドのひとつ。

※Oさん、MINOくん/1990年代の東京ストリートを代表する日本初のスケートチーム「T19」。その創設者でありプロスケーターの故・大瀧浩史氏が通称Oさん。同じく「T19」の中心人物の三野タツヤ氏が通称MINOさん。ESOW氏は、このチームの4番目のメンバーでもある。

その流れで「T19」に加入することになったんですか?

ESOW

いや、その後、海外へ行こうと思いソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)を取得して、ヴェニスで寿司屋のバイトをしながらスケボーをしていました。1年ほど経ち帰国し、今度は学生ビザを取ってハワイに2年。この頃Oさんとは顔見知り程度でしたが、ある日、SALUDAとAKIRA(※)が持っている板を見て、何なのか聞いたらOさんがデッキを作ってると。その2人とAKEEM(※)とで。めっちゃいいなって思って、偶然原宿でOさんに会ったときに「俺も乗りたいです」って話をしたら、「全然いいよ」ってことで、俺が4番目に加入した流れです。

※SALUDAとAKIRA/T19のメンバーSALUDAこと根本正典氏と、尾澤彰氏のこと。

※Akeem/T19のスケーター、AKEEM THE DREAM氏のこと。同じくT19のメンバーの江川芳文氏が立ち上げたHECTICのメンバー。90年代の東京ストリートカルチャーを作った人物。

グラフィティとの出会いはどのタイミングでしたか?

ESOW

グラフィティは日本にいる頃に『スプレーカン アート』と『サブウェイ・アート』という本で知り、当時衝撃を受けました。その後、初めてL.A.に行ったときに、近所にナショナルっていう線路とトンネルだけが残されている廃墟があって、そこがグラフィティヤードになっていたんです。そこにはCHAKAやDREX(※)のタグとかも。彼らは大きな絵から電話ボックスの端にある小さなタグまで本当にたくさん描いてましたね。

※CHAKA、DREX/ロサンゼルスを拠点とするグラフィティアーティスト。

では帰国後にT19として活動する傍ら、ご自身でも絵を描く流れになっていったと。

ESOW

スケボーは楽しかったけど、それだけで飯を食っていけるわけないし、その頃スケートボードに描かれていたグラフィティが好きだったこともあり、これで生活できたらいいなと。最初は六本木にあったクラブ『EROS』の壁に描いたりしていて、そこのオーナーがやっていた海の家に絵を描いた時、初めてギャラを受け取ったんです。それで「いけんじゃないかな」って。

現在の作風はどのように構築されたんですか?

ESOW

最初はずっと憧れてきたアメリカのスタイルやルールに則ってやろうと考えていたけど、結局グラフィティにしてもアメリカのものなので、日本人がマネてもどうこうできるものではないなと。色々試行錯誤しているうちに、日本画に興味を持つように。日本らしいモチーフを交えて描くようになっていったんです。グラフィティはもちろん好きですけど、日本人の自分が描くなら漢字や平仮名でやってみよう、とか。日本画の巨匠たちの展示を観に行っては図録を買って自分なりに学んでいきました。日本画家では円山応挙や雪舟が好きですね。空間を生かすような表現で“侘び寂び“が感じられる、ああいうのが好みです。例えば狩野探幽だとか、狩野派の絵師たちの作品は凄すぎて参考にならないというか。1つの絵の中に描き込まれている手数が多過ぎて自分には到底無理な世界だなと。

ESOWさんが描くアイコニックで印象的なキャラクターはどのように生まれたんですか?

ESOW

キャラを描きたい気持ちはずっとあって、水木しげるさんが好きで、ああいうテイストで描きたいと思いながら作っていきました。このキャラは鼻と耳は同じで目と口で表情が変わるように描いています。いくつかのパーツを組み合わせて作っていますけど、鼻と耳が変わらないので、自分が描いているというのがすぐに伝わるアイコン的な存在になればと。

タイポグラフィも特徴的です。江戸文字、寄席文字のような。

ESOW

江戸文字を描こうとは思っていないですね。歴史に裏打ちされたルールとか難しい。例えば寄席文字であれば、お客さんが大入りになる願掛けに、線を太くして隙間を埋めるように文字を描く。文化としての背景は面白いんだけど自分にはちょっとハードルが高い。だから文字はオリジナルのやり方で描いています。

今年の2月に開催されたESOW展『下町百景』で展示されていた作品には、細かく描き込まれたお神輿など、非常に印象的な作品が多くありました。

ESOW

普段の生活の中で起きていることを描くようにしています。近所での出来事、例えば居酒屋での光景であったり、下町の風景やお祭り、今回はそのような作品を披露した展示でもありました。日本って四季があって季節ごとに出来事や光景が変わるのがいい。夏には祭や花火があって、冬になれば酉の市やお正月がある。なんだかんだ理由をつけながら、みんなでお酒を飲んでいるっていうところに、自分の好きな風景があると思っています。特に下町に住んでいると、そういう季節ごとの楽しみや変化に気づける。それが下町の魅力かもしれないですね。

2025年2月、神田の『TRINE GALLERY』で開催された、ESOW展『下町百景』にて展示された作品。

一方で写真に描いている作品もありますよね。どのようなプロジェクトなんですか?

ESOW

スケボー関連のメディアで活躍している荒川晋作くんと関川徳之くんっていう2人の写真家が「川/kawa」というユニットをやっていて、彼らとの共作として写真の上に自分が絵を描いて作品にしています。彼らの写真は商店街や田舎の風景と共に撮影されていたり、よく海外のスケート雑誌で見るようなアメリカっぽいロケーションではなく、あえて日本が感じるスポットで撮影している、そこがすごくいいと思います。

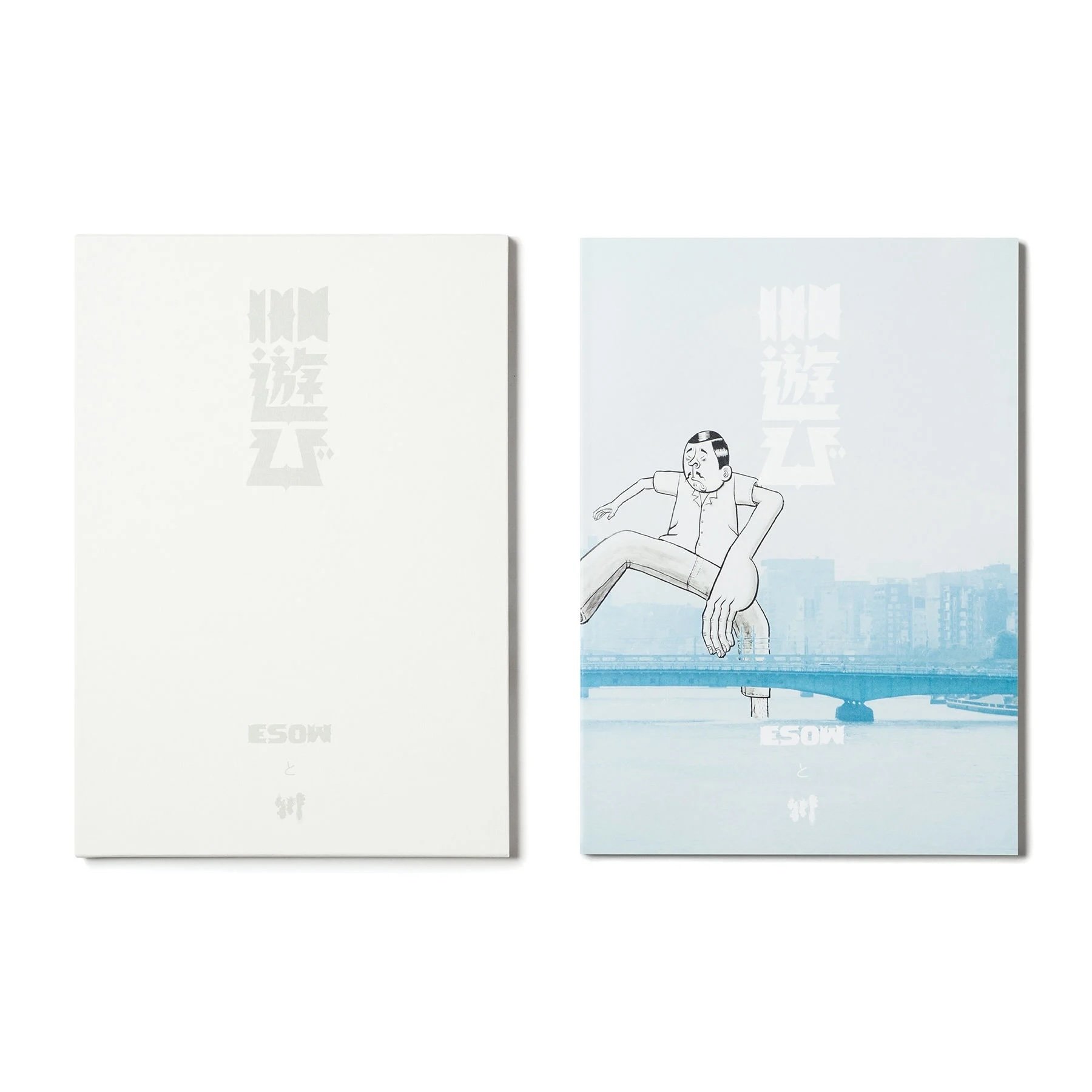

作品集<『川遊び』/ ESOWと川>京都在住の荒川晋作氏と金沢在住の関川徳之氏から成るユニットプロジェクトが「川/kawa」。ESOW氏とは2017年に共作して以来、写真の上に絵を描くというスタイルで継続的に作品を発表している。

「川 / kawa」

website: https://kawa-img.com/

東京のスケートシーンにおいて下町ならではの魅力はありますか?

ESOW

スケボーで言えば、昔から川沿いに滑るっていうのがあって、鐘ケ淵の方にスポットがあったりするから、都心よりはやりやすいっていうのはあるかもしれないですね。でも最近はストリートよりパークで滑る子が増えたから、ちょっと違うのかもしれないけど。

最後に今後やってみたいことありますか?

ESOW

リーガルで電車に絵を描いたり、銭湯の壁にちゃんと自分の作品を表現したいといったことは考えていますが、常に毎日絵を描いているので、この生活をずっと続けられることができれば、それが1番だなと思っています。

2025年3月にリニューアルしたユニクロ浅草店のショーウィンドウの壁画。

ESOWソフビ2。『ZERO MAGAZINE BOOK & MUSIC』(https://zeromagazine.base.shop/)にて販売中。

グラフィティもスケートボードもアメリカ発祥の文化である。がしかし、海外に負けない日本のカッコ良さがあると言っていたESOW氏。実は25年前にインタビューした際にも同じことを話していた。その変わらぬ信念が、まるで伝統芸能のように時間をかけ、作品に深みと躍動を与えているのかもしれない。

1972年、東京生まれ。13歳でスケートボードを始め、17歳で単身渡米。本場で出会ったグラフィティを、自らのルーツである江戸や下町など、独自の解釈で作品に落とし込む。長く浅草を拠点に活動中。国内外の企業とのコラボレーションも数多く手掛ける。

Instagram: @esowom

shop: https://esow.shop/