まだ外国人観光客には、渋谷があまり知られていなかった1990年代。東京の若者たちは、自分の存在を主張すべく、さまざまなカルチャーを見つけて発展させていきました。ここでは、日本のヒップホップシーンを語るうえで欠かせない存在、DJ HASEBEの歴史を振り返りながら90年代の渋谷を紐解いていきます。

戦後、日本の若者文化はアメリカやヨーロッパへの強烈な憧れから形づくられていきました。雑誌や輸入レコードなどから知識を得て、試行錯誤しながらアウトプットしていく。そんな先人たちの蓄積がベースとなり、1990年代にあらゆるジャンルのサブカルチャーが開花していきます。その中心的な世代は、幼少期に任天堂のファミコンで遊び、欧米のミュージックビデオを見て育った団塊ジュニアたち。DJ HASEBEもその中のひとりでした。

一般的にヒップホップのDJと言えば、ラップ曲を数珠繋ぎにかけていくことでギャングスタな空気を醸し出すことが多いですが、彼はR&Bを始めジャンルを横断しながらメロウな空間を生み出すことを特徴としてきました。そのプレイスタイルは「エロDJ」とも呼ばれ、プロデューサー/トラックメーカーとして日本語R&Bというジャンルを生み出すだけでなく、女性ファンも取り込むなど、ヒップホップシーンの中でも独自の路線を歩みながら誰もが知る存在へと上り詰めて行きました。

そんなDJ HASEBEは、渋谷まで電車で約2時間の千葉県木更津市で生まれ育ちました。彼が初めて渋谷を訪れたのは、高校生でありダンサーだった1989年のことだったと言います。

「18歳のときに、『DADA L.M.D.』という深夜のダンスTV番組が始まるんです。そこではダンスコンテストがあって、収録場所のディスコに並ぶだけで参加できたんです。そのついでに渋谷のレコード屋へよく行っていました。ニュージャックスウィングが流行っていた時期で、ダンスをするためにGuyやBobby Brown、Keith Sweatとかを買っていました」

1980年代半ばまで、東京はスーツやボディコンなどで着飾ったディスコの全盛期でした。当時は六本木や芝浦などがナイトシーンの中心地。その後、90年代に向けてカルチャーが細分化していき、ファッションもストリート色が強まり、小さな輸入レコード店や各音楽ジャンルに特化した小バコ(収容人数の少ないクラブ)が渋谷に数多くでき始めるようになります。

高校卒業後、DJ HASEBEは就職するもののバブル崩壊の余波で解雇されてしまいます。そのタイミングでローンを組んでDJ機材を購入し、プロのDJを志すようになります。

「当時のヒップホップシーンはニュースクールが生まれたばかりで、ネイティブ・タンのDE LA SOUL、A TRIBE CALLED QUEST、JUNGLE BROTHERS、Monie Loveも好きでした。そこにニュージャックスウィングを混ぜるような選曲をしていました」

DJとして注目されるようになったのは、1992年でした。

「売り込みのためのミックステープをつくって、ダンサーの先輩で影響力のあるBOBBYくんに渡したら、彼が広めてくれたんです。そこからダンス業界での知名度が上がっていきました。1992年のヒップホップ感は今でも好きですね。Pete Rock、DJ Premier、Showbizあたりが話題になった頃。92年はまだパーティー感が残っていて、BPMも100台で踊りやすかったんですよ」

当時よくレコードを買っていたのは、渋谷の『CISCO(RECORDS)』だったようです。

「DJとしてまだ売れていなかったのに、『CISCO』は担当をつけてくれたんです。僕が買いに行くと担当が出てきてくれて、新譜情報とかいろいろ教えてくれるんです。あとは『DMR』で買っていましたね」

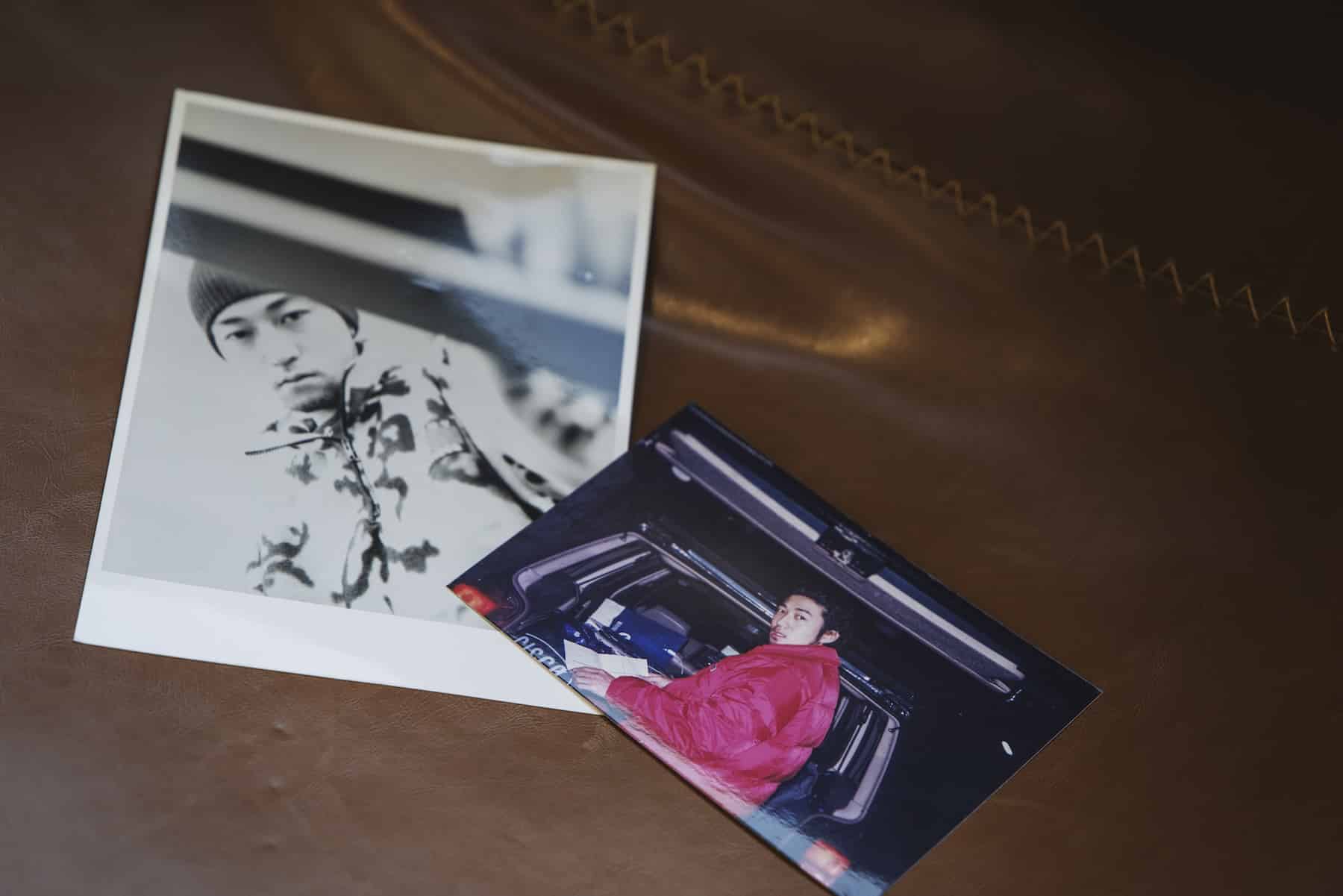

初めて制作したアーティスト写真(左)と、当時の愛車にレコードを詰め込んでいるシーン(右)

1993年、ついにDJ HASEBEは東京へ引っ越すことを決断します。

「そこからは、ずっと渋谷。一般的には(チームと呼ばれる不良グループがいて)怖いイメージもあったようだけど、自分がいたエリアはレコード屋街というか、クラブカルチャーの街という感じでした」

当時、渋谷のヒップホップ好きが集まるクラブといえば、今は無き『CAVE』。そこに行けばみんなが集まっていたと言います。

「日本のヒップホップを牽引していたZEEBRAを紹介されたり、RHYMESTERがいたり、BUDDHA BRANDがN.Y.から帰ってきたり。みんなから刺激を受けつつ、自分も頑張らないと置いていかれると思っていました。シーン自体もここからアップデートされる、みたいな感覚はありました」

ラップとしては初の全国ヒットとなる『DA.YO.NE』や『今夜はブギーバック』が1994年に席巻。アンダーグラウンドシーンではLAMP EYEの『証言』が1995年に発売されるなど、ヒップホップのマグマは爆発寸前まで溜まっていきました。

ターニングポイントとなったのは、1996年の『さんぴんCAMP』です。当時まだアンダーグラウンドだった日本のヒップホップアーティストが大集結したライブイベントで、今や伝説的な存在として語り継がれています。

「シーンが膨らんでいる実感はありました。というのも、自分のミックステープが1996年から突然売れるようになったんです。初回の300本が『CISCO』で即完して、その後は何1000本単位で生産するようになりましたから。そのおかげで知名度が上がってDJのギャラも増えたし、曲をつくってレコードを出したり、いきなりメシが食えるようになりましたから。3ヶ月溜めていた家賃も払えたし、クルマも買いました(笑)」

同時期にDJ HASEBEのDJ教則ビデオも発売されています。そこからもわかるように、DJを志す若者が爆発的に増加したのです。渋谷を歩く若者の手もとには、各レコードショップのロゴが描かれたショッピングバッグが揺れていました。また、ファッション誌のインテリア特集を開けば、おしゃれな部屋としてDJセットのある日常が映るなど、流行の一部になったのです。

そんな中、ヒップホップ専門の大きなクラブが1997年の渋谷に誕生します。それが現在も続くクラブ『HARLEM』。オープニングから火曜のレギュラーとしてスタートしたのが、DJ HASEBEとDJ WATARAIによるパーティー『Honey Dip』でした。

「ここからシーンが変わるという感覚はありました、同時進行でファッション業界も盛り上がっていたので、『HECTIC』や『Supreme』の仲間など、裏原宿の人たちもたくさん遊びに来てくれたんです」

同時期にR&Bを基調とする音楽ユニットSugar Soulを結成し、1997年初頭には『Those Days』を発売。そこからヒップホップだけでなくR&BもプレイするメロウなイメージがDJ HASEBEに生まれていきました。女性客をしっかり掴んだのも『Honey Dip』の功績のひとつです。

「その流れに乗って、日本人R&Bシンガーにライブをやってもらおうと思ったんです。Sugar Soul はもちろん、DJ WATARAIがリミックスを担当していたMISIAとかbirdとか、ライブがある日は火曜なのに1000人以上入っていました」

当時のキラーチューンは何だったのでしょうか。

「The Brand New Heaviesの『You Are the Universe』。当時、この曲が収録されているアルバムが『CISCO』に一枚だけ入荷して。担当が、“HASEBEくんぽい曲だから取っておいたよ”って聴かせてくれたんです。その日にかけてみたらすごく盛り上がった。日本で流行らせたのは僕ですよ(笑)」

ヒップホップやR&Bのみならず、当時の渋谷はハウス、テクノ、ダブ、アブストラクトなど、特徴を持ったレコード屋が次々にオープンしていきました。それと呼応するようにファッションや雑貨なども盛り上がり、文化のるつぼとして大勢の若者を吸い込んでいったのです。

「渋谷のレコード屋には、プロモーションオンリーのレコードも並んでいました。インストが収録されているのが魅力だし、数も少ないから、誰がゲットするかの争奪戦みたいなところがありましたよね」

渋谷を震源地とする日本のヒップホップシーンは、その後も全国へと広がっていきます。しかし、2000年半ばより徐々に冬の時代に突入していくのです。また、DJの世界もアナログからデジタルに以降し、渋谷のレコード店も次々と閉店していきました。

「自分たちが描いていた未来というか、シーン自体が目指していた目標や夢を90年代後半に達成してしまった感じがするんです。その先を描くことができていなかった。見えない場所には行けないわけで、アメリカのビジネスモデルをただ取り入れても形にできなかった。 振り返れば、僕も90年代の余力で00年代を過ごしてしまいました。そこを立て直すのに10年かかり、今に至るという感じがします」

「1970~1980年代に自分が影響を受けたものを選曲して、自分のDJ観でミックスすればグルーヴが生まれることを見せたいんです。

昔は、自分はヒップホップ/ブラックミュージックのDJだから、この曲はかけられないという縛りが自分の中にあった。でも、そういうのはもういいかなって。需要があるなら、自分を生かすことができるなら、かけてもいいかなと思うようになりました。もちろん何でもいいわけではなくて、繰り返しになるけど、自分がかけることでグルーヴが生まれることを大事にしています」

現在、DJ HASEBEは喫煙スペースのある場所でのDJはしていません。生活スタイルも、夜12時には寝て朝7時には起きる毎日となっています。DJプレイは音楽フェスや企業イベント、終電前までのデイイベントが中心になっています。

一方、コロナ禍の2020年からは、YouTubeライブ『Welcome to my room (WTMR)』を毎週末20時から配信しています。日本はもちろん、いまでは海外の視聴者からも人気を集めるようになりました。さらに、昭和歌謡を中心にプレイするイベント『スナックはせべ』もチケットが即完するほどの人気となっています。

毎週土曜20時から配信中のYouTubeライブ『Welcome to my room (WTMR)』。喋り部分をカットしたアーカイブ版も人気。

最後に、90年代の渋谷が教えてくれたことを聞いてみました。

「あの頃は渋谷からすべてを吸収していたし、遊び場であり仕事場でした。だから、僕の土台をつくった場所だと思います。

再開発されて風景は変わりましたが、若者文化の発信基地であることは変わらないと思うんです。だからこそ、外国人観光客の方にも楽しんでもらっていると思うし、今日もまた新しい何かが生まれている場所だと思います」

DJ / サウンド・プロデューサー

1990年よりDJとしてのキャリアをスタート。1996年に音楽ユニットSugar Soulを結成(その後、ヴォーカルのソロユニットに)。同年、渋谷クラブHARLEMでレギュラーパーティ『Honey Dip』をスタート。2000年にはフルアルバム『Hey World』をリリースし、翌年にはヨーロッパでも発売され話題となる。その他、数多くのリミックスやプロデュースを手掛けてきた。2020年にはDJ活動30周年記念アルバムも発表。現在は自身のYouTubeチャンネルでのライブ配信や昭和歌謡イベント『スナックはせべ』など、音楽の楽しみ方を幅広く提案し新たなファンを獲得している。

X: @djhasebe

Instagram:oldnick

YouTube:Welcome to my room