1970年代後半から1980年代の東京で生まれた音楽ジャンル「シティポップ(City Pop)が、世界で熱い視線を浴び続けています。ここでは都市文化との関係から海外での反響、現代的な楽しみ方を通して、その魅力を紐解きます。

1970年代後半から1980年代初頭にかけて、日本社会は大きな転換点を迎えました。学生運動や反体制のムードが後退し、人々の関心は政治からファッションや音楽といったカルチャー、ライフスタイルへと変化。経済成長とともに都市生活が洗練され、そうした都市型ライフスタイルにマッチする新しい音楽としてシティポップが誕生したのです。

「日本が生活も豊かになって、ライフスタイルがどんどんおしゃれになっていった。その中で、聴かれる音楽もフォークではなくなり、より垢抜けた印象のポップスが求められるようになったんです」と音楽ライターの栗本斉さんは語ります。

「雑誌『POPEYE』が1976年に創刊され、アメリカ西海岸のカルチャー、特にサーフィンやドライブ、テニスといったリゾート的なライフスタイルが、日本の若者たちの理想として紹介されるようになりました。そこで注目を集めたのが、ボズ・スキャッグスやネッド・ドヒニーといったAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)です。ジャズやソウルのエッセンスを取り入れた、洗練された洋楽の影響は、日本のミュージシャンにも強く波及しました。そういう流れから自然と“シティポップ”的な音楽が生まれていったんです」

この時代の重要な作品としてしばしば挙げられるのが、1975年に発表されたシュガー・ベイブの『SONGS』。大瀧詠一がプロデュースし、山下達郎がメンバーとして参加したこのアルバムは、当時の歌謡曲やフォークの流れとは一線を画すものでした。

「当時のアルバムチャートの上位は演歌やフォークでした。そんな中で『SONGS』のようにソウルフルで軽快な音楽が出てきたことは、音楽ファンの間でかなり衝撃的だったと思います。ソウルやAOR、ポップスの要素も程よくミックスされ、シティポップのルーツともいえるアルバムです。売上はふるわなかったけれど、今でも評価されているのはその音楽性の高さゆえです」

こうした音楽が、当時の都市生活にどのように浸透していったのかも興味深い点。70年代後半からカセットテープやウォークマン、ラジカセが普及し、音楽は“家の中で聴くもの”から“持ち運ぶもの”へと変化。アウトドアに音楽を連れていくことができるようになりました。シティポップのカセットテープを車に持ち込んで、湘南や鎌倉までドライブしながら聴くのがシティボーイやシティガールにとってステータスでした。

「そのようなシチュエーションを象徴するように、シティポップのレコードジャケットには海やプール、ヤシの木などリゾート的なビジュアルが多用されていました。色使いやフォントまで含めてポップで洗練されていた。音楽の内容と視覚表現が一致しているのも魅力の一つです」

1980年代に日本国内で花開いたシティポップは、その後90年代に入ると一度シーンの表舞台から姿を消します。しかし、2010年代に入ると、突如として海外で注目を集め、再評価されるという大きな転機が訪れました。この現象のきっかけは一つではありませんが、栗本さんは「インターネットの発達が非常に大きな要因」と語ります。

「YouTubeやSoundCloudといったサービスが一般化したことで、海外のリスナーが簡単に日本の過去の音源へアクセスできるようになりました。これによって、シティポップというジャンルが海外で“発見”されたんです」

中でも、竹内まりやの 『PLASTIC LOVE』や松原みきの『真夜中のドア』は世界的にバズを起こし、非公式の動画も含めると数千万〜数億再生を記録する大ヒットに。

「なぜこの2曲が特に注目されたのかは断定できませんが、どちらもクラブでかけられるようなグルーヴ感を持っています。最初に見つけたのはたいていDJなどのクラブカルチャーに精通した人たちで、彼らが“踊れる日本の音楽”として広めたのだと思います」

YouTubeで世界的にバズった竹内まりや 『PLASTIC LOVE』。

インドネシアのシンガー、レイニッチがカバーした『真夜中のドア』は1014万回再生を記録。

こうした流れの中で、日本のシティポップをカバーする海外アーティストも登場しました。インドネシアのシンガー・レイニッチやバンドのイックバルは、原曲への敬意を持ちながら、自分たちの感性で再構築しています。

「こういったアジアのアーティストたちは、子供の頃から日本の音楽に親しんできた世代。歌や演奏も上手くて、シティポップを新しい形で世界に届けてくれています」

また、シティポップにしばしば見られる日本語と英語の混在も海外のリスナーにとっては独特の魅力として作用しているようです。

「80年代って歌詞に英語を混ぜるのがトレンドでした。だから、日本語の中に英語のフレーズが突然耳に入ることで異国情緒がありつつ、英語圏の人たちにも親しみが持てる。そんなバランスが面白いと思われているのではないでしょうか」

日本はもちろん、海外でも突出した人気を誇っているのが山下達郎ですが、それ以外にも杏里、大貫妙子といった様々なアーティストの評価も高まっており、その背景にはリズム感やグルーヴの心地よさがあるといいます。

「達郎さんの音楽は、今聴いてもまったく古びません。リズム、音色、アレンジ、すべてが徹底して緻密に設計されていて、すごいとしか言いようがないです。杏里さんの場合は『悲しみがとまらない』のようなダンサブルなナンバーが海外では人気で、大貫妙子さんは70年代末から80年代初頭のソウルフルな楽曲が注目を集めています。どちらもシティポップの中では“体が自然と揺れるような音楽”として親しまれています」

日本の音楽がジャンルとしてここまで海外で評価された例は過去にほとんどなく、まさにシティポップは稀有な成功例といえるでしょう。

シティポップが世界的に注目されるようになるなかで、ある興味深い傾向が見えてきました。それは、日本国内と海外では、人気の楽曲に違いがあるという点です。たとえば日本では大瀧詠一や松任谷由実といったレジェンド的存在が真っ先に挙がりますが、実は海外ではあまり知られていません。

「海外のリスナーは、日本の音楽の歴史を学びながら聴いているわけではありません。誰が有名とか、どんな背景があるかといった文脈は重視されず、単純に“耳に心地よいかどうか”で選ばれているんです。だから、注目される曲が必ずしも代表曲やヒット曲とは限りません」

泰葉の『Fly-day Chinatown』はYouTubeで1859万回再生。ディスコ調で思わず踊りたくなる。

日本では全くヒットしなかった秋元薫の『Dress Down』の動画も海外では大人気。

シティポップ好きなL.A.のアーティスト、Ginger Rootがカバーした『Dress Down』。日本語で歌われていてキーボードを使ったアレンジがクール!

実際、日本ではあまり知られていなかった楽曲が、海外で人気を集める例は少なくありません。たとえば泰葉の『Fly-day Chinatown』や秋元薫の『Dress Down』といった曲は、海外のDJたちによってクラブで頻繁にかけられるようになり、再評価を受けています。

「こうした現象の象徴ともいえるのがThe Weekndの楽曲『Out Of Time』でサンプリングされた亜蘭知子の『MIDNIGHT PRETENDERS』です。この楽曲はもともとアンダーグラウンドなDJの間で話題になっていたものの、The Weekndが使ったことで大きな話題になりました。さらにChris BrownがHi-Fi Setの『スカイレストラン』をサンプリングするなど、意外な楽曲が世界的アーティストによって再解釈される動きも加速しています」

亜蘭知子の『MIDNIGHT PRETENDERS』をサンプリングしたThe Weekndの楽曲『Out Of Time』。

このように、日本と海外では“何が名曲とされるか”という基準自体が異なっており、それこそがシティポップが今なお発見され続ける理由なのかもしれません。

サブスクリプションが普及し、シティポップを楽しむ入口は格段に広がりました。気になるアーティストの楽曲を聴いて、お気に入りを見つけていくのは今の時代ならではの面白さです。

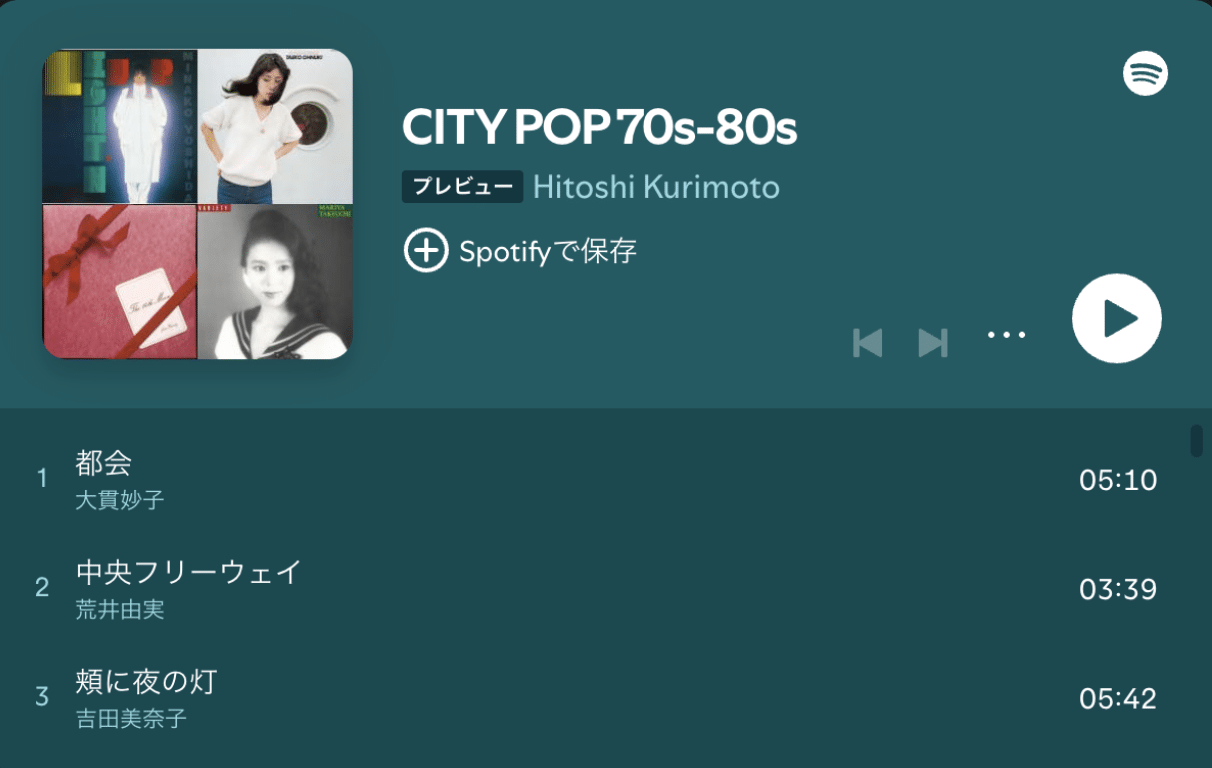

栗本さんがSpotifyに公開しているシティポップのプレイリスト。おすすめアーティストの代表曲を1曲に絞ってセレクトされています。

一方で、シティポップの魅力をより深く味わいたいなら、レコードにも注目したいところ。アナログ盤ならではの音の温かみや、当時の空気感をまとったジャケットアートなど、サブスクでは得られない“体験”があります。

「再発盤も増えてきていて、オリジナル盤では手が届かなかったようなアルバムも、今では買いやすくなりました。いい時代になりましたね。ただし、中古盤は“その場限りの出合い”ですから、偶然見つかる楽しさも含めて味わってもらえたらと思います」

シティポップをきっかけに、音楽を“探して買う”という行為に楽しさを見出す人も増えています。スマホで聴くだけでは完結しない、ちょっと手間はかかるけど宝探しのような音楽体験。それもまた、シティポップの魅力の一つなのかもしれません。

音楽と旅のライター/選曲家。1970年生まれ、大阪出身。フリーランスで雑誌やウェブでの執筆、ラジオや機内放送の構成選曲、コンピレーション・アルバムの企画などを行う。著書『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる!』が話題を呼び、NTV『世界一受けたい授業』を始めテレビやラジオなど各種メディアにも出演。近著は『「90年代J-POPの基本」がこの100枚でわかる!』。企画監修した5社共同企画のフュージョン・コンピレーション『CROSSOVER CITY』シリーズも好評発売中。

Twitter:@tabirhythm

Instagram:tabirhythm

昨年9月に大阪で好評を博したシティポップイベントが九州初上陸。レコードジャケット展示や限定企画「松田聖子とシティポップ」など、多角的にその魅力を紹介します。

写真: 2022 東京での展示会より ©BAG-Brillia Art Gallery-

開催期間:2025年7月8日(火)~7月14日(月)

https://www.hakata-riverainmall.jp